Ricordi e immagini di un viaggio nella DDR

Una giornalista tedesca e un fotografo italiano tornano sui luoghi visitati nei mesi successivi alla caduta del Muro, il 9 novembre 1989. Viaggio in una Germania rimasta ancora “diversa”.

Testo: Uta Keseling – Foto: Livio Senigalliesi per Berliner Morgenpost 2009

All’inizio di novembre del 1989 il fotografo Livio Senigalliesi non ci pensa due volte, fa i bagagli e prende un treno per Berlino. Ha visto in TV le immagini dei cittadini della Repubblica democratica tedesca (DDR) in fuga verso Cecoslovacchia e Ungheria.

È una svolta storica. La ‘cortina di ferro’ si sta sgretolando forse per effetto della perestroika di Michail Gorbaciov.

Poco dopo il suo arrivo a Berlino, nella città-simbolo della guerra fredda accade qualcosa di incredibile: cade il Muro.

La sera del 9 novembre la notizia viene diffusa dalla televisione della DDR. Migliaia di berlinesi dell’Est premono ai posti di frontiera ed i Vopos (guardie di confine), colti di sorpresa, non aprono il fuoco. Poche ore dopo Berlino Ovest è invasa da un’umanità in festa, tutti finalmente uniti in un grande abbraccio.

Mentre molti giornalisti stranieri, terminata l’euforia dei primi giorni, ripartono, Senigalliesi continua a osservare il destino delle due “Germanie” dalla finestra di una casa occupata nei pressi del Check-point Charlie.

Ogni giorno si reca all’Est per capire cosa succede alla gente di una nazione che si sta sgretolando. Scatta immagini di persone preoccupate e impensierite, che hanno stampato in faccia l’interrogativo sul futuro, anche se l’allora cancelliere tedesco Helmut Kohl promette “paesaggi in fiore”.

Nella primavera del 1990 Senigalliesi programma un viaggio nella DDR per fissare sulla pellicola ciò che resta del passato ed i simboli del cambiamento. Nel frattempo si parla già di riunificazione e di portare la capitale da Bonn a Berlino.

Come studentessa di italiano al primo anno di università, gli faccio da interprete durante il viaggio. Mi accorgo subito di ignorare molte parole di una lingua ‘non mia’, che conserva termini e accenti usati in passato. Qui tutto è rimasto congelato ai tempi della guerra.

Il fatto è che io, allora ventenne, cresciuta all’Ovest vicino a Francoforte, avevo una visione diversa anche della geografia di quei luoghi oltre-confine.

Nei nostri libri di scuola i fiumi, i monti e le regioni finivano semplicemente alla frontiera. Ciò che stava dall’altra parte veniva di solito denominato “die Zone” (la Zona). Il nostro Paese si chiamava “Repubblica federale”, punto e basta. Non usavamo mai la parola Germania.

DDR 1990

Livio dispone di un raro accredito per i corrispondenti stranieri e programmiamo un viaggio nelle zone industriali con l’indispensabile supporto del Press-center di Berlino-Est.

Ci mostrano sulla carta geografica i grandi centri produttivi attorno a Lipsia e a Bitterfeld, e ci rilasciano permessi speciali per raggiungere le zone di produzione della lignite della Lusazia.

Nel sud si trova la miniera di rame “Thomas Müntzer”, a Sangerhausen, nel “rosso paese di Mansfeld”. Thomas Müntzer fu il rivoluzionario della Guerra dei contadini che si svolse all’inizio del Cinquecento, esaltato come un eroe dal regime comunista della DDR. Cominciamo da lì.

Per percorrere i circa 250 chilometri da Berlino a Sangerhausen impieghiamo un’intera giornata. L’autostrada è fatta di piastre di cemento, le strade interne sono lastricate di pietre. Vicino a Bitterfeld, Livio mi chiede di fare una deviazione. Esito un attimo: fino a pochi mesi prima le auto in transito non erano neppure autorizzate a uscire dall’autostrada.

Si doveva proseguire diritto fino alla meta, c’erano controlli militari, la zona era considerata strategica. Nella Germania occidentale, Bitterfeld è presto diventato sinonimo del fallimento dell’economia della DDR: questa regione è tristemente nota per i suoi laghi inquinati, l’alto tasso di inquinamento e i campi deserti in cui non cresce più niente. In mezzo a nere, fumose ciminiere, Livio fotografa operai all’uscita dalle fabbriche, panni stesi e svolazzanti nel cortile di una baracca e due giovani curiosi dall’aria tenera e trasparente accanto a tutto quel fumo acre che fa bruciare gli occhi e la gola. Qui ci mandavano ai lavori forzati anche i galeotti o gli oppositori del regime. Le condizioni di vita erano molto dure e molti morivano di malattia.

Siamo attesi alla miniera, ma solo il mattino dopo. Dove pernottare? I turisti fai-da-te nei programmi dell’economia socialista non erano previsti. Alla fine qualcuno, con fare circospetto, ci dà in mano la chiave dell’alloggio dei minatori: un locale al primo piano, vuoto e non riscaldato, con qualche materasso.

Alla sera, in un ex-trattoria di Stato ordiniamo bistecche e patate fritte. Errore. Ci viene detto che alla sera qui si mangia solo pane e salame. E ci atteniamo alle usanze.

La mattina dopo, quando facciamo la nostra comparsa nella miniera, sorgono nuovi problemi perché tutti sanno che “le donne non possono entrare!”.

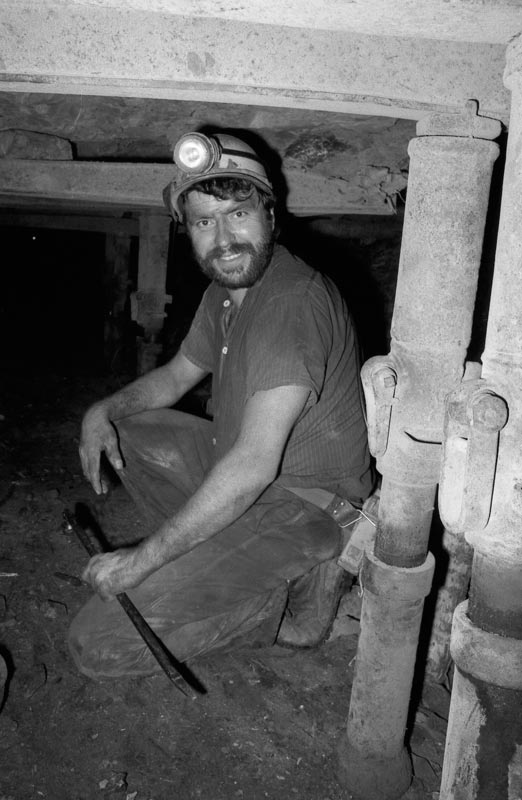

Alla fine Livio ottiene che anch’io possa scendere sotto terra con i minatori a 700 metri di profondità. La necessità di tradurre gli ordini impartiti in caso di pericolo scardina ogni regola. Parte il montacarichi e spofondiamo in un mondo alieno. Su vecchi carrelli di ferro gli uomini viaggiano attraverso corridoi stretti, umidi e bui. Circa un migliaio di minatori, in un caos apparente aumentato dalla mancanza di luce, si danno il cambio.

Lavorano a turni, giorno e notte. Ci guardano come se fossimo un’apparizione. Nessun giornalista è mai sceso quaggiù. Quando ci sentono parlare italiano, scoppia l’entusiasmo: sono in corso i mondiali di calcio del ’90, quelli della famosa partita Italia-Germania, ed uno degli operai grida “Ah, Toto Schillaci!”, e tutti ridono. Si fanno fotografie, che più tardi, riguardandole, daranno quasi l’impressione che il lavoro qui sotto sia allegro.

Uno dei capi ci porta sul suo “posto di lavoro”. Poi si getta per terra di fronte a noi per farci vedere come si lavora e restiamo allibiti. Qui lavorano così, sdraiati. I minatori strisciano per 8 ore in una melma salata, a una temperatura di otto gradi. I cunicoli sono alti al massimo 80 centimetri. Con martelli pneumatici lunghi un metro e dal rumore assordante aprono fori nell’ardesia. Dietro di loro rimbombano detonazioni e stridono le pompe idrauliche. Prima del turno ogni lavoratore deve anzitutto spingere via, a mano e stando sdraiato, grandi quantità di pietrame estratto dal turno precedente.

Negli ultimi cent’anni non dev’essere cambiato quasi niente. Soltanto la retribuzione: durante il socialismo, i minatori erano pagati meglio dei docenti universitari. Molti hanno fatto degli studi, prima di scegliere la miniera allettati dallo stipendio. Non lo nascondono, ma parlano anche delle paure per il futuro.

Nella primavera del ’90 a Berlino la chiusura dei pozzi delle miniere è una decisione ormai presa, ma ai lavoratori non è stato detto ancora niente. Subiranno la chiusura di tutte le unità produttive senza opporsi ma affogheranno nell’alcol e nella delusione fino ai giorni nostri. Il costo dell’unificazione per questa gente è stato altissimo e se oggi ti capita di parlare con alcuni ex-minatori ti rendi conto del vuoto lasciato dal quel mondo scomparso. Il passaggio ‘al mercato’ è stato troppo rapido e radicale.

IL MUSEO DI OGGI

La “Thomas Müntzer” oggi è un Museo della miniera. Vengono proposti percorsi di trekking sui cumuli piramidali di scorie e visite guidate nei vecchi cunicoli: “La variante più estrema si svolge con tutto l’equipaggiamento, in alcuni punti anche in ginocchio”, spiega il direttore del museo, prima di condurci alla nostra seconda visita sotto terra, dopo due decenni. Mette di nuovo in moto i vecchi martelli pneumatici e le pompe cigolanti, come se volesse riportare in vita la miniera. Ma è tutto inutile: fino all’estate del ’90 seimila uomini avevano un lavoro, oggi ne rimangono cinque nel museo.

Decidiamo di andare a mangiare in un paese vicino Sangerhausen e ci torna in mente la scena delle bistecche di allora. È di nuovo sera. Troviamo un minuscolo locale.

Dentro, i clienti, tutti zitti, ingoiano carne con patate: è evidente che le severe norme alimentari sono finite. Livio, entusiasta, dà un’occhiata all’interno, fasciato di laminati di legno-plastica, quadretti di cartone con cervi e lampade in stile antico:

“È come nel film Good Bye Lenin!, vero?”. “No – gli rispondo – Tutto questo kitsch, acquistato in un centro commerciale, nella DDR proprio non esisteva. Anche i volti stanchi delle donne dietro ai loro boccali di birra non raccontano più nulla della vita quotidiana nel socialismo – gli dico -, parlano solo di disoccupazione e disperazione”.

Di allegro, qui c’è soltanto il cuoco. La ragazza che serve parla tedesco con un accento russo. Si sono conosciuti in Russia, dove lui ha lavorato per vent’anni. Era uno dei diecimila lavoratori della Ddr assunti per costruire la “Druschba-Trasse”, un gasdotto: godevano di facilitazioni e, a casa loro, erano invidiati.

Sulla strada del ritorno, Livio domanda: “Ma dov’è Bitterfeld? Qui è tutto cambiato!” e getta uno sguardo indagatore sui campi verdi, il cielo blu, l’autostrada che ronza, vellutata, sotto di noi. Bitterfeld nel 2009 si presenta tutta ripulita. Ci manca ciò che un tempo ci apparive estraneo: siepi di legno storte, piccole coltivazioni di legumi, in cui far crescere quello che l’economia pianificata non produceva e quell’aria acida, malata, prodatta dalle ciminiere delle industrie chimiche.

Nuova anche la toponomastica di villaggi intorno: Teutschenthal, Schafstädt, Mücheln. Questa volta si procede veloci in autostrada, le infrastrutture stradali sono state il primo mega-progetto unitario dopo il 1990.

COLLETTIVO “KARL MARX”

Dopo 20 anni torniamo a Senftenberg, a sud-est di Berlino, vicino alla frontiera polacca. Questa è la zona di estrazione della lignite, un tipo di carbone ad alto contenuto di zolfo molto usato ai tempi della DDR come combustibile. Dev’essere stato qui che Livio ha fotografato nella primavera del ’90 dei sorridenti mozambicani, ‘lavoratori invitati’, sotto la scritta “Collettivo Karl Marx”. Dicevano qualche parola in portoghese, lui rispondeva in italiano.

Come allora, un enorme macchinario, 14mila tonnellate di acciaio, si muove con voraci, agili bracci articolati e nastri trasportatori attraverso la campagna.

Viene così a formarsi una valle artificiale, sul cui fondo giace, nero, il carbone. Scavare la superficie su larga scala comporta la distruzione di vecchi insediamenti di contadini. Così in Germania, negli ultimi cento anni, sono scomparsi più di 300 villaggi.

Oltre ai mozambicani avevamo incontrato alcune operaie che facevano funzionare la gigantesca apparecchiatura di estrazione. Perché erano addette a lavori così duri? Faceva parte del sistema.

Quelle ex-operaie ora ricordano i buoni stipendi e il sistema sociale della DDR, asili infantili per tutti e tempo pieno nelle scuole. Non erano scontente. In una fabbrica vicino a Senftenberg avevamo anche incontrato operaie che, in mezzo a calore e rumore indescrivibili, lavoravano il carbone (tutto era coperto da una densa patina nera). Eppure le donne magnificavano il sistema pensionistico della DDR, con cui si sarebbero ritirate dal lavoro a 50 anni.

Oggi non troviamo più traccia del collettivo “Karl Marx”. Dicono che i mozambicani siano spariti subito dopo l’unificazione. Dimenticate anche le operaie. Nella cittadina di Senftenberg ci dicono che qui hanno chiuso tutto. Andati via tutti: ma dove?

Soprattutto i giovani se ne sono andati all’ovest in cerca di lavoro.

All’epoca, durante la nostra prima visita, eravamo stati invitati alla mensa operaia. Dai tavoli, uomini e donne in tenuta da lavoro ci guardavano incuriositi. Insieme a infiniti dati e cifre sull’attività mineraria, ci vennero servite montagne di patate e di carne: duplice dimostrazione dell’efficienza socialista. La lignite era una garanzia di sopravvivenza per la DDR: l’85% dell’energia veniva assicurata da vecchie centrali che coloravano i cieli di nuvole gialle e velenose.

La mensa è rimasta tale e quale fino a oggi, con i settori separati, per gli “abiti civili” e per le “tenute da lavoro”, uguali anche gli sguardi che sfrecciano sopra le nostre teste.

Nel 2009 si mangiano tortellini al ragù e si beve Coca Cola, conditi da dépliant a colori sul futuro della lignite. La regione vicina dovrà anch’essa essere dragata. Prima che il terreno sia pronto, politicamente e praticamente, passeranno almeno due decenni; in certi villaggi la terza generazione comincia già a protestare contro la distruzione della terra.

Che cosa significhi vivere su un terreno così colpito, lo avevamo visto già 20 anni fa, mentre andavamo a Senftenberg. Un villaggio distrutto, case in rovina e una scala a chiocciola in un campanile diroccato, che portava dritta in cielo. Quando poi, nella cava, facemmo alcune domande a riguardo, i funzionari ci condussero in un altro posto.

Una serie di bungalow, tutti ben allineati, costruzioni modello di edilizia popolare. Gli abitanti accudivano il loro giardinetto. Volevano dirci: guardate come vivono bene gli sfollati della Ddr. Nel 2009 ci rendiamo conto che la strada che doveva servire da pubblicità era un’eccezione, e che alcuni ancora oggi, con invidia, la chiamano “quartiere dei milionari”. La maggior parte degli sfollati ha dovuto andare in città.

Nel 2009 attraversiamo Heidemühl, un nuovo villaggio distrutto dall’avanzare della miniera. Anche l’odierno gestore della cava, l’ente energetico Vattenfall, vuole dimostrarci come vivono bene quelli che sono stati costretti a trasferirsi. La nuova Heidemühl si trova, come un regalo chiuso in un variopinto pacchetto, in un paesaggio “rigenerato”: tetti rilucenti, facciate colorate. Anche il laghetto per la pesca ha traslocato.

E per finire ci propongono un viaggio nel futuro. Visitiamo un lago che non esiste ancora. Un caffè con sedie a sdraio simula leggerezza di fronte a un paesaggio lunare ai nostri piedi: un’antica cava di lignite, deserta e vuota a perdita d’occhio.

Soltanto al centro fa capolino un getto d’acqua. La cava Meuro, presso Senftenberg, verrà colmata ed entro il 2018 dovrà esserci un lago. Al margine del deserto vi è una conca verdeggiante. Il Comune ha già progettato un porto.

Ci vorranno anni perché arrivi la prima imbarcazione. Ma già ora è proprio bello. Un porto in spe è come un ancoraggio per la speranza, in una terra che ha perso di più che nei 40 anni in cui si chiamava DDR.